「日本学術会議 国際ガラス年2022記念シンポジウム」参加報告

9月30日の午後に東京の日本学術講演講堂において,国際ガラス年2022記念シンポジウムが開催されました。

「ガラスと私たちの生活」および「ガラスと私たちの未来」の2つのセッションで,ガラスの産業界と学会を代表する講演者からそれぞれ3件のプレゼンテーションが行われました。

「ガラスと私たちの生活」では,NEGの有岡雅行氏から人類の進歩とガラスの題目で,太古の人類が用いた黒曜石から現在使用されるガラス製品までガラスと人類の関わりの歴史について将来展望を含めて講演されました。

東北大学の中沢正隆氏からは光が織りなす光ネットワークの題目で,光ファイバ通信の発展を支える光ファイバや増幅器の原理や最新の取り組み事例を紹介されました。AGCの小池章夫氏からは現代生活を支える身の回りのガラス材料という題目で,板ガラスなどの製造の歴史や最近のトピックとして液晶や半導体で用いるガラスについて講演されました。

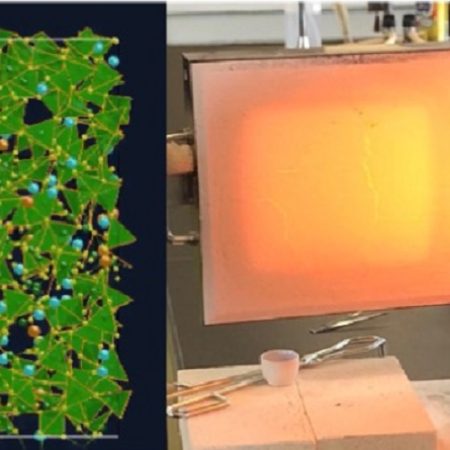

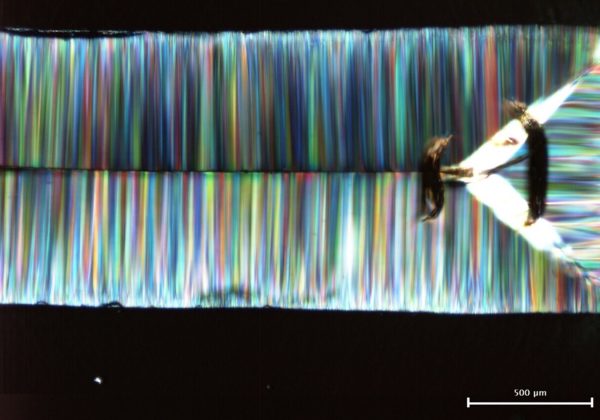

「ガラスと私たちの未来」のセッションでは,京都大学の田部勢津久氏から国際ガラス年2022国連採択の経緯および国際ガラス年に関わるイベント紹介がありました。大阪公立大学の林晃敏氏からは次世代全固体電池を支えるガラスの題目で,電池の全固体化によるメリットと課題を示したうえで電池部材への適用を目指すガラスの開発事例を講演されました。フランスCNRSボルドー大学の小田玲子氏からは分子集合から作るナノサイズのらせん状のガラスという題目で,分子集合現象を利用したnmオーダーのらせん状のガラスの作製とセンサーへの応用の可能性について講演されました。

講演後には,田部氏をファシリテーターとして,講演内容に関連した総合討論が行われました。

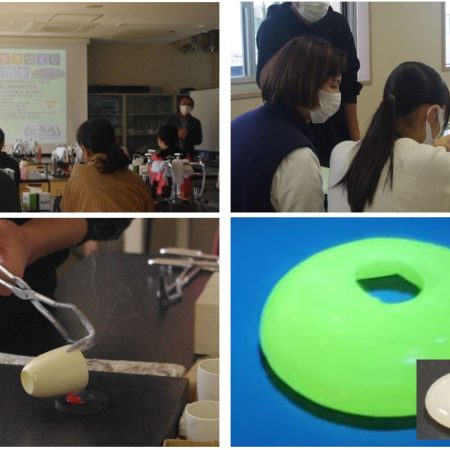

また,講演,討論に加え,ガラスに関する企業や団体の展示エリアが設けられ,多くの方が最新のガラスの製品や技術を見学しました。

(実行委員・山崎博樹(日本電気硝子株式会社))

なお,講演のプレゼンの動画は下記から見ることができます。(2022年10月末まで)